有人评价周迅的演技:可以演空气和水。

她曾经在一次访谈里评价自己是咖喱。咖喱是没有可以定义的标准的,很多物料的混合,浑然其中自有一格,没有一味抢戏,也没有一味被淹没。

泰北食谱自然是各种咖喱当道,走进派县的一家苍蝇馆子,小得只一位师傅兼老板自己撑店。吸引我进店的是他的私房咖啡,讲明豆子是哪里产的,不是纯咖啡豆磨粉就完事哦,人家有Recipe的,还有小部分黄豆粉、糯米粉等另外几种混合,然后是纱布滤袋过滤——我自己发明的!他骄傲的说。

这时候继续深挖他的其他发明,他想了想说:绿咖喱Special。

我同意,他就去厨房忙活了。不一会听到砍东西的声音,不是切、不是剁、不是宰。又一会,就上了一只椰盅和一碟白米玄米混合饭。椰盅里是烧的鸡肉绿咖喱。

原来砍的声音来自于现砍椰子。

下午3点左右已经过了饭点,我对这份绿咖喱肃然起敬。不仅是这只椰盅,咖喱的调味也非常完美。吃绿咖喱怕过甜或者过咸、椰浆过浓、菜品不够新鲜等,在这一盅里都是不存在的。

吃到一大半,他收拾完厨房,又过来补了一句:椰肉可以挖来吃掉。

不知为什么,老姐姐的眼泪都要掉下来了。

在后来无数次的咖喱选择中都是首选绿咖喱,跟这个故事息息相关。

那些年的我感性胜过理性,在清迈老城摩托嚣鸣的街上闷头瞎走,人家问难道不觉得吵闹不觉得烦么?我想了想说:可能是吃了绿咖喱吧!这货有屏蔽尘嚣的作用。

回到重庆还自己做过绿咖喱酱,有些材料不好配,还提前从清迈买好带回家。

一个热带一个亚热带,回来久了,人慢慢会变回去。绿咖喱也不怎么做了,总觉得做出来缺少六味中最至要的一味:回味。

有一年夏天和一位长辈聊酿造酱油,他讲到时间,必须要9个月以上,而且其中必须有一个夏季。才能叫做酿造。

这里面蕴含了诸多食物烹饪的密匙:发酵。

除了原材料和时间,经纬度和地理环境也至关重要,出了四川盆地,你永远做不出正宗的泡菜就是这个道理。

在亚热带成长的我,习惯了身边围绕着大量发酵物。常常和老莫相互鼓励也相互憧憬我们的美好生活:每天都要吃点发酵物。

酱油、醋、豆瓣酱,豆腐乳、泡菜,还有各种季节腌菜,各种香肠、火腿,咸鱼干、鱿鱼干,嗯,如果不那么严格的,面包馒头发糕都应该算。

秋天在上海洲际吃午饭,要了一份烧茄子,十分的鲜美,用了咸鱼和菜脯来烧。这是一道醍醐,植物发酵物加动物发酵物来共同料理一道菜品,最好是需要轻微炖煮的蔬菜或肉类,会有巨大的味觉惊喜。

重庆的永川有一道地方名物,叫豆豉。很黑,很咸,感觉是深度或过度发酵物。一般用来烧菜烧鱼,做很多川菜的辅料,比如盐煎肉、水煮肉片,甚至火锅底料。

德川家康出生的地方在名古屋周边的岡崎,家康公活到73岁,当时算是高寿。传颂的点在于他每天要喝八丁味增汤,而他喝的就是八丁味增中最稀少颜色近乎黑色的陈年味增。初初品尝跟我们的永川豆豉有几分似,后味是有一点酸的。

颜色越深的味增越便于携带和耐储存。我大胆的想象或许是这样的原因,德川家族才得以南征北战最后一统天下?

作为自己到过八丁味增醸造地的佐证,顺了一包营业员介绍的“别处不卖”的深色味增。

其实那时是钟情金山寺味增的,因为里面有调配茄子等物,整个酱用来沾黄瓜,清甜之余还多了丰富层次的口感。

放下咖喱已经有一段时间了,手里捧着这盒豆豉一样的黑色味增不禁想:如果咖喱加上对的发酵物,会不会多一些回味?

用重庆市场最常见的看起来“脏脏的”牛腩来烧,肥肉瘦肉和筋膜各种乱入那种。

好侍蜂蜜苹果咖喱加咖王偏印度风味咖喱,再补三分之一的德川家康味增。

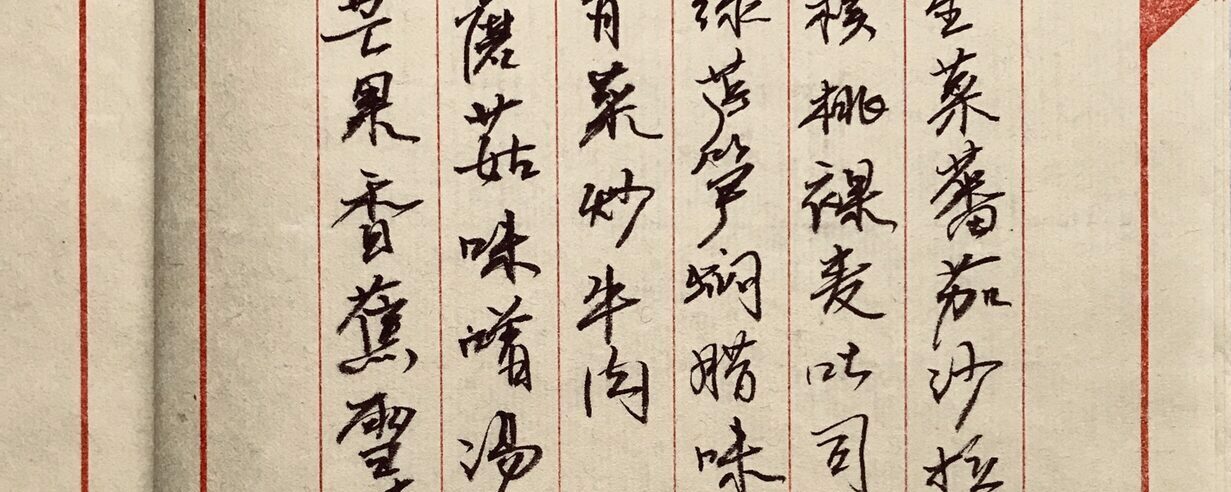

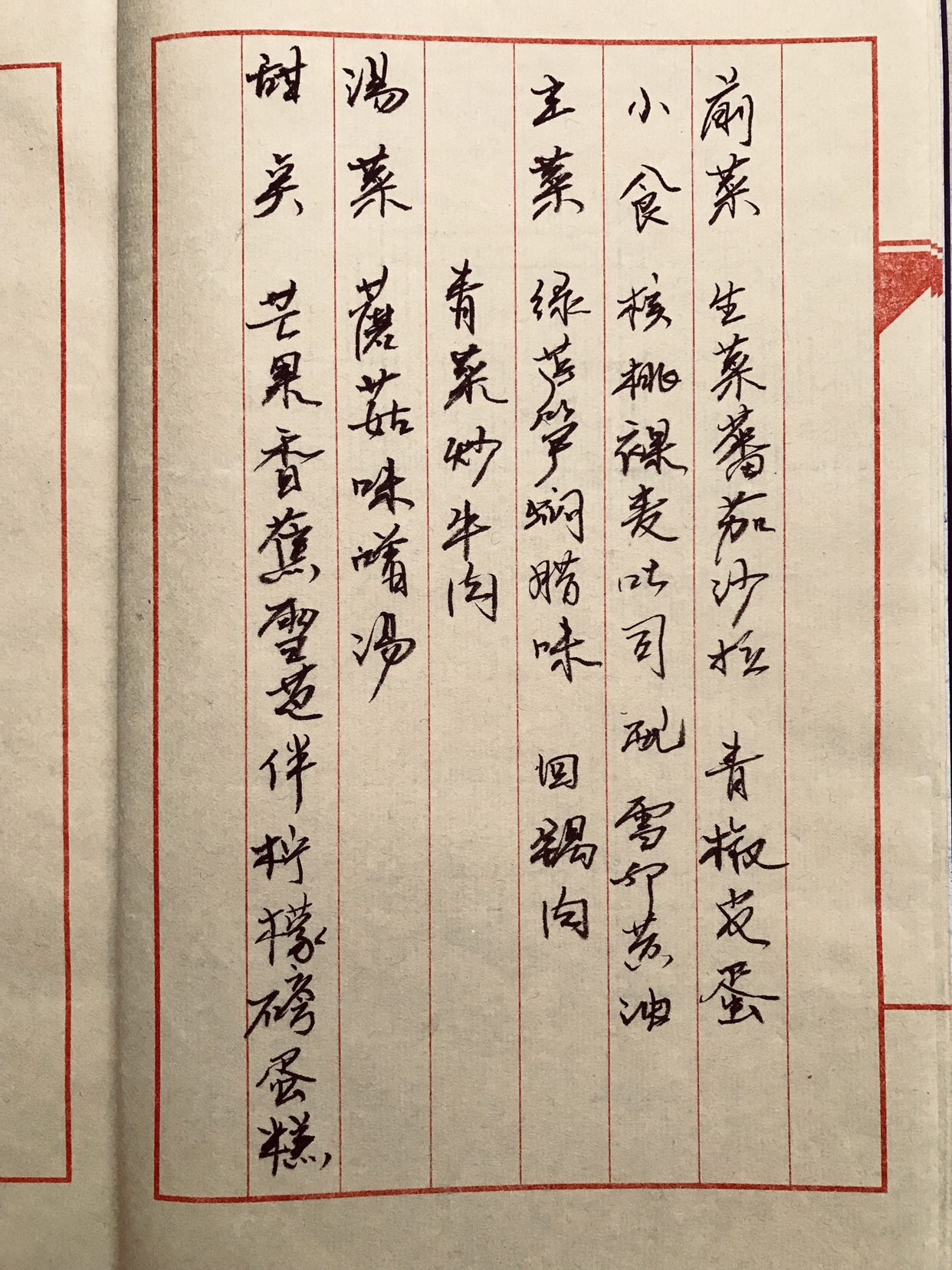

炖煮了一盆,主食配的是小花卷,轻微盐味和花椒味。

味增在这里大放异彩,平衡掉肥肉的腻,又没有掩盖各种咖喱的香。它让土豆变成内涵更丰富的角色。

不知道该怎么命名这道菜,只有很俗的取了个名字:秘制咖喱炖菜。

重要的是我吃到回味,回味就是“让人还想再吃的味道”,因为我在写下这篇文章的同时,想到这道菜,一直在分泌唾液……

这句话是出离了分别心的。

这句话是出离了分别心的。

从坂本龙一开始,从末代皇帝和劳伦斯先生开始,从BTTB开始这个5月。

从坂本龙一开始,从末代皇帝和劳伦斯先生开始,从BTTB开始这个5月。

清淡的小长假。

清淡的小长假。

追了几日风筝。

追了几日风筝。