现在是凌晨1点30分,从台北101旁边的一栋大厦出来,还有一条长龙的年轻队伍在排队等着Bar的空位——这是怎样的城开不夜啊!

一群人从婚宴现场出来就来到这里,大厦顶层的Bar,俯瞰信义路。

婚宴之前的下午,在永康街跟雅茹匆匆见了个面。雅茹做图书翻译,温和简洁的文艺女。领我去一家有些古着风的咖啡馆,单品咖啡来自瓜地马拉产区。好咖啡不怕后味酸,正是那份酸,才带出了花香。

咖啡馆不大,几乎满座,她跟我聊《神探亨特张》,聊她遭遇的碰瓷经历。

情节曲折惊悚,她讲到自己的愤怒和其中可贵的强势,只是语气始终还是软绵温和:我真的很气哦!——“哦”字拖很长,让人感觉没有很气。

突然她盯着吧台,看了一会儿,走过去取了一本书,是赖佩霞的《回家》。啊,台北,总是给我突如其来的惊喜——《民歌30年:永远的未央歌》里无论怎样的淹没自己,都会让人眼前大亮并永远不会忘记的女子,推出了一本关乎心路历程的书籍。捧着那本书,体会到如获至宝的感觉,这也事关自己的心路历程,像一朵秘密的花在某个节点上绽放。

出来有些小雨,搭捷运很快就到了婚宴现场:Jacky&Libby,Be happy!一派喜庆祥和啊,拍照啊,合影啊,微笑、微笑、微笑……顺着门口的座位表找到自己的餐位,一桌人都是新郎母亲的朋友,只是互不相识,于是开始有礼有节的自我介绍。一开始大家都很客气,浅尝辄止;半小时后,发现被安排在一群酒咖之中,每个人都身怀酒池绝技——仔细杯中酒和菜品的契合,每一次举杯过程掺杂的各种调侃和笑料,整个酒桌的起承转合,既不表现出游离于外也不深深沉溺其中。

婚礼结束转台到这家Bar,半露天的位置,一场雨后的台北之夜,清晰闪亮。

清清瘦瘦的酒保,名字叫小谕,不知怎么就聊开了。昏昏暗暗一墙壁的酒啊,脑子里曾经深爱过的酒名一个个蹦出来:Four Roses、Southern Comfort、DOM、飘仙一号,说一个名字他就取一瓶到面前——说到金巴利时,他停了停,取出了Aperol……

他用面前的一堆酒调了一款没有名字的Cocktail,送给我喝,颜色带金红,喝的那一瞬间我就知道这一次一定喝完走人,否则会倒下。

台北的出租车队林林总总,一支新鲜百合也会成为某车队的标识,驾驶仓前方出风口位置,小容器水培,一枝花可以管半个月。

车内百合温馨,司机先生很细心很耐心地确认地址,快到驻地时,大姑电话进来:还好吧?

大姑,新郎的母亲,究其辈分称她大姑,其实年纪并没有那么的大。

第一次见她是在重庆的豪华渔船上,停泊在江里,售卖烹饪江里美味的鱼类,船内还带电梯,豪华包房20人的大桌,朋友生日,只有她、马教授和我喝蓝带马爹利。

有人问:你们的关系都是在“酒”上的么?

我摇摇头,不同意。她时不时的来重庆,大部分时间我们还是见面拥抱、清醒地说笑,这一切的过程中最让我难忘的是她炒了一道小菜给我吃。

圣女果炒水白菜。

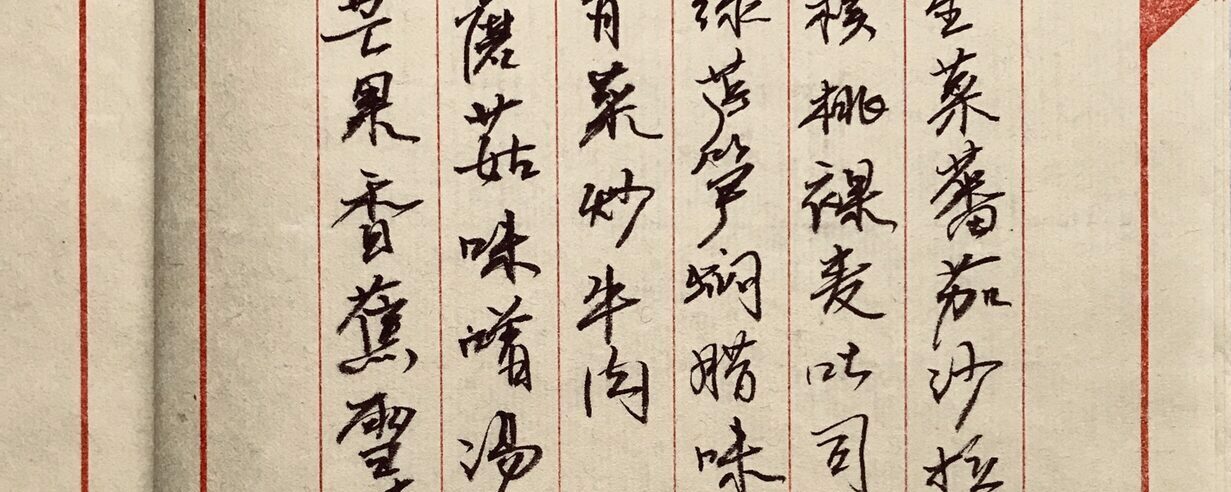

那一段时间喜欢中午在家集结喝小酒,规则是每人带一道菜。一般这时大家都会使出浑身解数,比如慢炖4小时的咖喱牛肉、全程用茄汁收干的糖醋排骨,再比如内陆城市贵得伤心的鲍鱼红烧肉等等。这些菜品除了彰显自我以外还有一些共同点:佐酒佐饭,或凉吃无碍或经得起反复加热,因为我们从中午开始并不会在中午结束,有一次最高纪录是一直吃菜喝酒聊天长达9小时,堪称餐桌上的马拉松。

大姑来到我家,只从包里拿出了红红的圣女果和绿白相见的水白菜,然后问了句:老姜,你家有吧?

我盯她一眼:可以没有盐,都不能没有姜。

那天酒过三巡大鱼大肉以后,她才飘然上阵:热锅热油,煎香姜片,先下圣女果,炒到有些变形翻沙,再下白菜炒,落盐起锅。这道菜卖相好,口感清脆,解腻解酒。大家纷纷投降,瞬间清盘。

趁清醒求典故,她说是云南菜。我开始执拗:这哪里是云南特色呢?她想了想说:反正我是在台北的云南餐馆吃到的这道菜。

这典故就深了。其实这道菜于我更多的已不在于它的颜色和口感,而是它颠覆了我的一个观念:番茄不能搭绿色蔬菜。

是谓红男绿女太过冒险,一直接受的规则是番茄的红色会给绿色蔬菜造成不可颠覆的黄色—— 没想到让白菜轻轻混迹新鲜茄汁,却是那么相得益彰。

当场央她再做一份,她笑笑:不可以哦,这东西每次只能炒一点点,多了就不好味了。

我想了想,搬出了救兵:我开一瓶Muscat的干白葡萄酒,你做不做?

话音未落,已经离开座位,开始洗锅并点火了……

Muscat麝香葡萄很多成品都是半甜或者甜酒,我一直喜欢用一款不甜的干白麝香来做开餐酒。

不过这次例外,在马拉松的半马时刻,单独为了一份蔬菜而开,Muscat那蜜桃和隐约咖啡气息被这道菜完全勾带出来,把白葡萄酒本身逃不掉的那一点涩完全压住。

转眼又是个阳光明媚的中午,邀约一帮人又开始餐桌上的马拉松。这次用宜人又体贴的Muscat麝香开始,圣女果炒水白菜全程出现了2次:一次用在开始,鲜艳的红搭配清脆的绿和分明的白,还有酒体本身是带金色的深柠檬黄;一次用在几近结束,解酒清口等待甜品的时段。